小說推薦 – 房思琪的初戀樂園 – 房思琪的初恋乐园

跋

“等候天使的娣”,我和B洞房花燭了。

我一再對我的元氣科大夫說:“今日從頭我真不寫了。”

高階中學卒業八年,我豎駛離在細微處、學府與咖啡館中。在咖啡店,戴上耳機,寫語氣的時光,我暗喜藉口舌料想鄰近桌的客在談些何。猜她倆是像母子的物件,或是像愛人的姐兒。最可愛自主咖啡店,看前一秒還對著集約型手機講公用電話講得金牙都要噴進去的洋服士,下一秒走一步看一腳地端咖啡茶回席。一番這麼丕的男兒,被一杯微咖啡茶推廣啟。那是直見生命的每時每刻。我迭在他臉蛋看見他以往在腸液裡的神采。我會回顧相好的姑娘一世。

我祖祖輩輩記憶普高的那一堂上課。俺們班被學宮處身與“別班”例外的樓群,我走去“別的”樓面,等好不居間學就逸樂的後進生上課。平地樓臺前的小天井密座座種著欖仁樹,樹下有黑碎白末矽白雲石桌椅板凳。桌椅板凳上的塵亦有一種虛位以待之意。約莫是三夏,樹葉榮滋得像一度本願意留金髮的英氣男性被孃親霸的堆金積玉鴟尾。燁鑽過葉隙,在黑桌面上針孔成像,一番一度滾瓜溜圓、亮晶晶的,元扳平。我追想中學時上學又研讀後我總發簡訊給她,一去一返,又硬挺著她要傳結果一封,說如許紳士。全日她大半生氣半玩笑說,通話費要爆裂了。我奇異興奮。我雲消霧散說的是:我死不瞑目期望簡訊裡說再會,即徹底會回見也願意意。那兒就惺忪明文有一種愛是肝膽相照到竟然可精打細算的。

手腕 钓人的鱼

抬始起看欖仁樹,熱烈瞅見肥囊囊的完全葉相打鬧的動靜。和入冬手上蓮葉窸窸窣窣的囔囔好容易差,三夏頂葉的鼓譟略略不辨菽麥。中學時,為著考進正理想資優班,我上課功夫沒有上課,連日釘與位上解題材。她是個大鳴大放的人,轉課便叱喝著打球,我的目盯在試樣上,她的聲夾纏著保護色的激素爬出我的外耳,但是我寫入的白卷還同一是剛強、涅槃的。她的音響像一種修辭法,對襯我柔軟的駝背,有一種修行感。風起時,欖仁樹的香噓上,和晚餐吃的家政學題和烤紅薯做了單比例粉腸蛋欖仁豌豆黃,我的空洞招展哼著香。望進來他們的班級,狼毫在黑板上的聲響像擊。講壇下一式藏裝黑裙,一眼恍若蜂擁,分天知道誰是誰。可我清楚她在之中。我很坦然。往另一面登高望遠,是綠茵場。網球場的讀秒聲像牧犬和羊,一番趕便一群堆上去。我回想她打球的主旋律,汗水沾在她的面頰,我都不覺得那是津,但是露。那殷實!即日說了我沒藝術再等她了。當鬧個人性,賣個自重。那會兒不清爽是亡故。

黑暗之海(无删减版)

那天,你跟我說你的故事。我逃生無異跑飛往,跑去有時寫成文的咖啡館,到了店出口,即不喻安有微處理器。全副季抵押品管灌下去,像湯霜刑,仰頭看月亮,像窩火在一鍋湯底看湯麵一團三五成群的金色油脂。被淫燙轉機我才出現係數五洲騰騰焚的主從題旨是我投機。電動地踏進店裡,片式雀巢咖啡不加奶不加糖,手放上撥號盤,我放聲淚如雨下。我不知道胡自身這還想寫。日後我有幾年化為烏有長法識字。立眉瞪眼亦然一種學問,且跟不進則退的美之知識不比,兇狂之常識是弗成逆的。偶我竟會在我跟B的家裡醒至,展現相好站著,正計較把一把絞刀藏到袂裡。猛烈記得寢陋,可美好不會忘了我。

我常常對我的物質科先生說:“本千帆競發我真不寫了。”

“何故不寫了?”

色彩魔法使雪莉

“寫那些比不上用。”

“那我輩要來定義轉眼哎喲是‘用’。”

“文學是最幹的,且是幽默的勞而無獲。寫如此這般多,我力所不及搭救從頭至尾人,竟自決不能救難諧調。這麼著連年,我寫這麼樣多,我還低拿把刀衝進去殺了他。真的。”

“我靠譜你。難為此地過錯沙俄,否則我當今將通話警惕他。”

“我是說委實。”

“我果然深信不疑你。”

“我訛謬自小就想殺敵的。”

“你還記憶如今怎寫嗎?”

“最那會兒寫,恍如哲理需,原因太纏綿悱惻了非鬱積十二分,餓了起居渴了喝水平。自後寫成了習。到此刻我連B的職業也不寫,所以我竟只會寫美觀的作業。”

“寫成演義,也可是習氣嗎?”

“爾後欣逢她,我的總共人生變更了。憂困是眼鏡,憤懣是窗。是她把我從聽覺幻聽的哈哈鏡前延長,陪我看淨幾明窗前的風月。我很謝她。誠然那山色是淵海。”

“用你有拔取?”

“像小說書裡伊紋說的恁嗎?我優秀詐社會風氣上衝消人以奸小女性為樂,冒充大世界上唯獨馬卡龍、手衝咖啡和國產教具?我差錯挑三揀四,我沒了局假裝,我做缺席。”

“合執筆讓你面無人色的是爭?”

“我怕消磨全路一期房思琪。我願意損她們。不甘落後好奇。願意煽情。我每日寫八個時,寫的流程中苦不堪言,潸然淚下。寫完從此以後再看,最人言可畏的饒:我所寫的、最恐怖的事,不可捉摸是真心實意鬧過的事。而我能做的只要寫。妞被蹂躪了。女孩子在讀者讀到這段獨白的當下也正值被傷。而惡棍還寶掛在牌子上。我恨透了相好只會寫字。”

“你知嗎?你的弦外之音裡有一種電碼。只要處那樣的處境的雄性才氣解讀出那暗碼。儘管不過一度人,千百部分中有一個人盼,她也不復是孤兒寡母的了。”

“真正嗎?”

“真。”

“佇候安琪兒的妹”,我去世界上最死不瞑目破壞的饒你,冰消瓦解人比你更不值得華蜜,我要給你一百個棉糖的摟。

中學期中葉末測驗了局的後半天,咱一群人大會去超市看影。由於是休息日,通盤電影院總獨自俺們。友朋中最大膽的總把履脫了,腳丫惠蹺前進排座。我輩你看我我看你,一下個把鞋脫了,一下個腳蹺上去。至拙劣不過如此。我長遠忘記落幕後來搭電梯,馬尾雄性的手倦而興沖沖地撐在鐵欄杆上。太地望進她的手,她的甲式樣像太陽自轉的滑行道,指節的皺像跟斗的農經系。我的手就在邊緣,我的手是答道主義手,寫話音的手,偏差牽手的手。六層樓的時期,我一切忘掉方的影戲,一期拳頭的差異,因為一種天真爛漫的自傲,竟如斯天涯海角,如斯朦朧。

之後,長大了,我老二次輕生,吞了一百顆普拿疼,插鼻胃管,灌火炭洗胃。骨炭像柏油相似。不由自主地排便,通欄病床上都是吐物、屎尿。病床矮柵關起來,同臺直助長加護泵房,我的背何嘗不可倍感醫務室的地板如斯通順,像一首童詩。為夾咬測血氧的黑線,護養學姐姐替我卸指甲油,又像一種修辭法,一種對口相聲,照護師的手好和暖,而去光水好冷冰冰。問看護師我會死嗎,醫護師反詰怕死幹什麼他殺呢,我說我不清楚。我真不明亮。為活性炭,大糞黑得像大街。我隨身陌鸞飄鳳泊,芾一張病床,一內耳即使八年。

使她欲把手引我的指頭之內。一旦她欲喝我喝過的雀巢咖啡。假設她欲在紙幣間藏一張我的小照。苟她欲送我業經不讀的嬌痴書本做貺。一經她欲記取每一種我不吃的食。苟她欲聽我的名字而怔忡。若是她欲吻。倘若她欲相好。假若得以且歸。好,好,都好。我想跟她躺在凱蒂貓的床單上看逆光,規模有母鹿生覆著虹彩分光膜的小鹿,兔子在發情,長毛貓預知己身之殪而走到了無跡之處。爬滿仙客來的骨量杯子裡,卜的雀巢咖啡渣會通告我們:申謝你,儘管我曾經永恆久遠地錯過了這悉數。自豪?自負是何?自負僅是護養師把圍簾拉開始,花盆塞清下,我甚佳精確地拉在裡面。

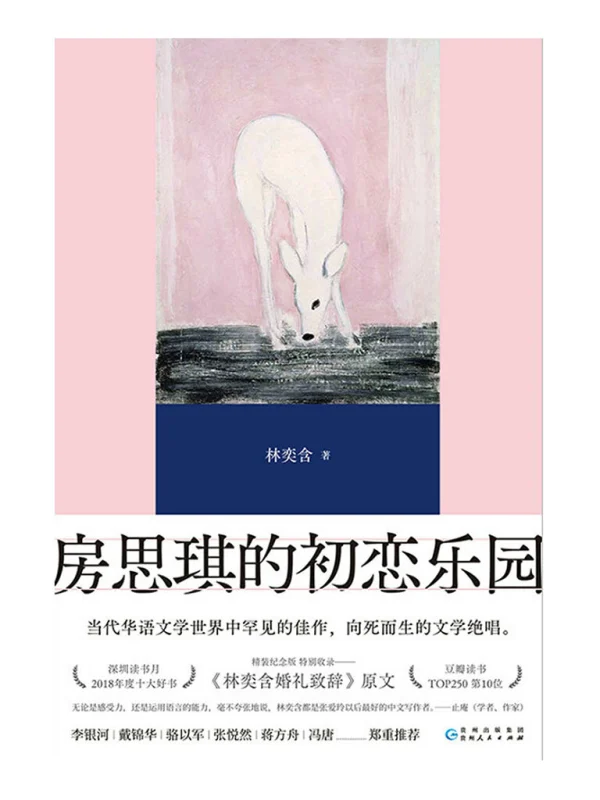

房思琪的初戀樂園林奕含青春小說

寓意深刻都市言情小說 房思琪的初戀樂園-後記 吹胡子瞪眼 使君自有妇 展示

2024 年 1 月 25 日

青春小說

No Comments

Gift-Brave Roberta

小說推薦 – 房思琪的初戀樂園 – 房思琪的初恋乐园

跋

“等候天使的娣”,我和B洞房花燭了。

我一再對我的元氣科大夫說:“今日從頭我真不寫了。”

高階中學卒業八年,我豎駛離在細微處、學府與咖啡館中。在咖啡店,戴上耳機,寫語氣的時光,我暗喜藉口舌料想鄰近桌的客在談些何。猜她倆是像母子的物件,或是像愛人的姐兒。最可愛自主咖啡店,看前一秒還對著集約型手機講公用電話講得金牙都要噴進去的洋服士,下一秒走一步看一腳地端咖啡茶回席。一番這麼丕的男兒,被一杯微咖啡茶推廣啟。那是直見生命的每時每刻。我迭在他臉蛋看見他以往在腸液裡的神采。我會回顧相好的姑娘一世。

我祖祖輩輩記憶普高的那一堂上課。俺們班被學宮處身與“別班”例外的樓群,我走去“別的”樓面,等好不居間學就逸樂的後進生上課。平地樓臺前的小天井密座座種著欖仁樹,樹下有黑碎白末矽白雲石桌椅板凳。桌椅板凳上的塵亦有一種虛位以待之意。約莫是三夏,樹葉榮滋得像一度本願意留金髮的英氣男性被孃親霸的堆金積玉鴟尾。燁鑽過葉隙,在黑桌面上針孔成像,一番一度滾瓜溜圓、亮晶晶的,元扳平。我追想中學時上學又研讀後我總發簡訊給她,一去一返,又硬挺著她要傳結果一封,說如許紳士。全日她大半生氣半玩笑說,通話費要爆裂了。我奇異興奮。我雲消霧散說的是:我死不瞑目期望簡訊裡說再會,即徹底會回見也願意意。那兒就惺忪明文有一種愛是肝膽相照到竟然可精打細算的。

手腕 钓人的鱼

抬始起看欖仁樹,熱烈瞅見肥囊囊的完全葉相打鬧的動靜。和入冬手上蓮葉窸窸窣窣的囔囔好容易差,三夏頂葉的鼓譟略略不辨菽麥。中學時,為著考進正理想資優班,我上課功夫沒有上課,連日釘與位上解題材。她是個大鳴大放的人,轉課便叱喝著打球,我的目盯在試樣上,她的聲夾纏著保護色的激素爬出我的外耳,但是我寫入的白卷還同一是剛強、涅槃的。她的音響像一種修辭法,對襯我柔軟的駝背,有一種修行感。風起時,欖仁樹的香噓上,和晚餐吃的家政學題和烤紅薯做了單比例粉腸蛋欖仁豌豆黃,我的空洞招展哼著香。望進來他們的班級,狼毫在黑板上的聲響像擊。講壇下一式藏裝黑裙,一眼恍若蜂擁,分天知道誰是誰。可我清楚她在之中。我很坦然。往另一面登高望遠,是綠茵場。網球場的讀秒聲像牧犬和羊,一番趕便一群堆上去。我回想她打球的主旋律,汗水沾在她的面頰,我都不覺得那是津,但是露。那殷實!即日說了我沒藝術再等她了。當鬧個人性,賣個自重。那會兒不清爽是亡故。

黑暗之海(无删减版)

那天,你跟我說你的故事。我逃生無異跑飛往,跑去有時寫成文的咖啡館,到了店出口,即不喻安有微處理器。全副季抵押品管灌下去,像湯霜刑,仰頭看月亮,像窩火在一鍋湯底看湯麵一團三五成群的金色油脂。被淫燙轉機我才出現係數五洲騰騰焚的主從題旨是我投機。電動地踏進店裡,片式雀巢咖啡不加奶不加糖,手放上撥號盤,我放聲淚如雨下。我不知道胡自身這還想寫。日後我有幾年化為烏有長法識字。立眉瞪眼亦然一種學問,且跟不進則退的美之知識不比,兇狂之常識是弗成逆的。偶我竟會在我跟B的家裡醒至,展現相好站著,正計較把一把絞刀藏到袂裡。猛烈記得寢陋,可美好不會忘了我。

我常常對我的物質科先生說:“本千帆競發我真不寫了。”

“何故不寫了?”

色彩魔法使雪莉

“寫那些比不上用。”

“那我輩要來定義轉眼哎喲是‘用’。”

“文學是最幹的,且是幽默的勞而無獲。寫如此這般多,我力所不及搭救從頭至尾人,竟自決不能救難諧調。這麼著連年,我寫這麼樣多,我還低拿把刀衝進去殺了他。真的。”

“我靠譜你。難為此地過錯沙俄,否則我當今將通話警惕他。”

“我是說委實。”

“我果然深信不疑你。”

“我訛謬自小就想殺敵的。”

“你還記憶如今怎寫嗎?”

“最那會兒寫,恍如哲理需,原因太纏綿悱惻了非鬱積十二分,餓了起居渴了喝水平。自後寫成了習。到此刻我連B的職業也不寫,所以我竟只會寫美觀的作業。”

“寫成演義,也可是習氣嗎?”

“爾後欣逢她,我的總共人生變更了。憂困是眼鏡,憤懣是窗。是她把我從聽覺幻聽的哈哈鏡前延長,陪我看淨幾明窗前的風月。我很謝她。誠然那山色是淵海。”

“用你有拔取?”

“像小說書裡伊紋說的恁嗎?我優秀詐社會風氣上衝消人以奸小女性為樂,冒充大世界上唯獨馬卡龍、手衝咖啡和國產教具?我差錯挑三揀四,我沒了局假裝,我做缺席。”

“合執筆讓你面無人色的是爭?”

“我怕消磨全路一期房思琪。我願意損她們。不甘落後好奇。願意煽情。我每日寫八個時,寫的流程中苦不堪言,潸然淚下。寫完從此以後再看,最人言可畏的饒:我所寫的、最恐怖的事,不可捉摸是真心實意鬧過的事。而我能做的只要寫。妞被蹂躪了。女孩子在讀者讀到這段獨白的當下也正值被傷。而惡棍還寶掛在牌子上。我恨透了相好只會寫字。”

“你知嗎?你的弦外之音裡有一種電碼。只要處那樣的處境的雄性才氣解讀出那暗碼。儘管不過一度人,千百部分中有一個人盼,她也不復是孤兒寡母的了。”

“真正嗎?”

“真。”

“佇候安琪兒的妹”,我去世界上最死不瞑目破壞的饒你,冰消瓦解人比你更不值得華蜜,我要給你一百個棉糖的摟。

中學期中葉末測驗了局的後半天,咱一群人大會去超市看影。由於是休息日,通盤電影院總獨自俺們。友朋中最大膽的總把履脫了,腳丫惠蹺前進排座。我輩你看我我看你,一下個把鞋脫了,一下個腳蹺上去。至拙劣不過如此。我長遠忘記落幕後來搭電梯,馬尾雄性的手倦而興沖沖地撐在鐵欄杆上。太地望進她的手,她的甲式樣像太陽自轉的滑行道,指節的皺像跟斗的農經系。我的手就在邊緣,我的手是答道主義手,寫話音的手,偏差牽手的手。六層樓的時期,我一切忘掉方的影戲,一期拳頭的差異,因為一種天真爛漫的自傲,竟如斯天涯海角,如斯朦朧。

之後,長大了,我老二次輕生,吞了一百顆普拿疼,插鼻胃管,灌火炭洗胃。骨炭像柏油相似。不由自主地排便,通欄病床上都是吐物、屎尿。病床矮柵關起來,同臺直助長加護泵房,我的背何嘗不可倍感醫務室的地板如斯通順,像一首童詩。為夾咬測血氧的黑線,護養學姐姐替我卸指甲油,又像一種修辭法,一種對口相聲,照護師的手好和暖,而去光水好冷冰冰。問看護師我會死嗎,醫護師反詰怕死幹什麼他殺呢,我說我不清楚。我真不明亮。為活性炭,大糞黑得像大街。我隨身陌鸞飄鳳泊,芾一張病床,一內耳即使八年。

使她欲把手引我的指頭之內。一旦她欲喝我喝過的雀巢咖啡。假設她欲在紙幣間藏一張我的小照。苟她欲送我業經不讀的嬌痴書本做貺。一經她欲記取每一種我不吃的食。苟她欲聽我的名字而怔忡。若是她欲吻。倘若她欲相好。假若得以且歸。好,好,都好。我想跟她躺在凱蒂貓的床單上看逆光,規模有母鹿生覆著虹彩分光膜的小鹿,兔子在發情,長毛貓預知己身之殪而走到了無跡之處。爬滿仙客來的骨量杯子裡,卜的雀巢咖啡渣會通告我們:申謝你,儘管我曾經永恆久遠地錯過了這悉數。自豪?自負是何?自負僅是護養師把圍簾拉開始,花盆塞清下,我甚佳精確地拉在裡面。

房思琪的初戀樂園林奕含青春小說